更多

分享

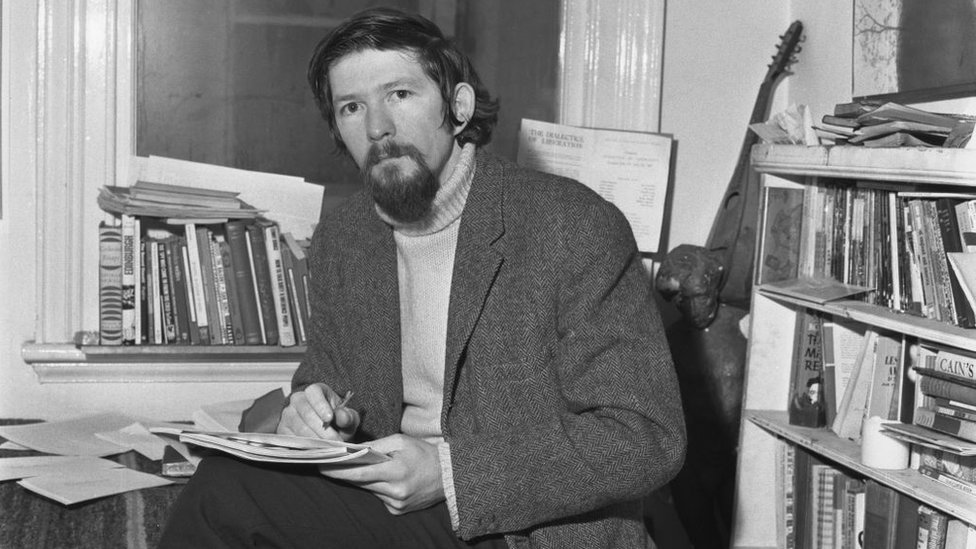

吉姆·海恩斯(Jim Haynes),一個以巴黎為家的美國人,既是搖擺六十年代的偶像,也是搖擺六十年代的遺跡,因邀請成千上萬的陌生人到他家吃飯而聞名。他在2021年年初時去世了。

2020年2月,我在新冠疫情封城前最後一次出國旅行。我臨時起意,突然想和朋友一起吃頓飯,於是便買了一張票,跳上了去巴黎的歐洲之星火車。吉姆·海恩斯已經80多歲,身體健康一天不如一天,但我知道他一定會歡迎我的來訪。任何人想去看他,吉姆總是熱忱歡迎。

那次旅行的精妙之處現在回味起來,就彷彿疫情時代的對立面。在一個潮濕的冬夜,他位於巴黎14區的工作室裏發出溫暖的光芒,吸引了我和其他客人。屋內,人們肩併肩地擠在狹窄的廚房裏。從未謀面的人們聊了起來,三五成群,用紙盤托著晚餐,互相幫忙從共享酒盒上的塑料瓶口裏取酒。

40多年來,吉姆每周日晚上打開家門,歡迎任何來參加非正式晚餐的人們,你只要事先打個電話或發封電子郵件,他就會把你的名字加到名單上。他不會問你任何問題。來的時候你在信封裏放上捐款就行。

空氣中總彌漫著熱鬧的氣息,來自四面八方的人——本地居民、外來移民、旅行客們,都在這個狹小的開放式空間裏聚集混雜。一鍋豐盛的食物在灶上煮得熱氣騰騰,然後分盤擺在一張大板桌上,大家都自取一份,邊吃邊繼續聊著。

吉姆被稱為「社交網絡教父」是有原因的。早在人們都把社交活動承包給美國硅谷的科技大公司之前,吉姆就走在了前面,成為陌生人聯繫的紐帶。

我認識吉姆的時候,他已經年紀大了,但是他的一生過得極不尋常。1933年,他出生在美國的路易斯安娜,十幾歲時曾在委內瑞拉生活,之後在倫敦成立了另類文化中心「藝術實驗室」( Arts Lab),在那裏他交往的都是英國文化界的名人,其中包括搖滾巨星大衛·鮑伊(David Bowie)、披頭士之一的約翰·列儂(John Lennon)以及他的日本裔太太小野洋子(Yoko Ono);之後他還在阿姆斯特丹經營過一本性解放雜誌。1969年他在巴黎一所大學任教,成為研究性政治的講師,從此定居在這個城市。

然而,他卻經常被視為蘇格蘭之子,在1950年代末和60年代末,他在愛丁堡創辦了第一家平裝書書店,還合伙創建了Traverse劇院,並且幫助發起了愛丁堡藝穗節(Fringe Festival),是一個有相當影響力的人物。

2021年年初,吉姆去世了,享年87歲。報紙上的訃告稱他為 「蘇格蘭垮掉一代的非正式經理人」。

雖然很多德高望重的人在功成名就後往往會隱退到自己的小圈子裏,但吉姆卻從來沒有停止過結交新朋友。我第一次與他聯繫是在2008年,當時突然收到一封電子郵件。

我在巴塞羅那的報紙上寫了一篇文章,不是寫西班牙的那篇,而是有關委內瑞拉海岸的那篇。這篇文章讓他回憶起了自己的少年時代。他的父親在石油行業工作,吉姆十幾歲的時,他們舉家搬到那裏。

我的文章是關於通過「沙發衝浪」網站(Couchsurfing)結識朋友,委內瑞拉人把家免費開放給世界各地的陌生旅客們。這是在愛彼迎(Airbnb)研究出如何將這一理念賺錢贏利之前。非商業化的文化交流概念與吉姆的想法不謀而合。

他在電郵裏寫道:「回歐洲時,過來吃晚飯吧。」 他承諾會告訴我他自己的一個老旅行項目,他覺得我可能也會喜歡。

我當然很感興趣,回來後不久就去了巴黎。想象中與他這樣的文化精英的晚餐應該是比較私密的,但到了我才發現其實更像是學生時代的宿舍聚會,儘管與會者比學生們成熟得多,而且酒也喝得很有節制(吉姆本人滴酒不沾,聚會在晚上11點之前凖時結束)。

一見面,吉姆像老朋友一樣和我打招呼,我們聊著聊著,他伸手到客廳的書架上給了我一本書。封面上寫著《人與人》。這就是他想告訴我的項目。

他解釋說,在20世紀80年代末,他為鐵幕下的國家創辦了一個旅遊指南系列。這個指南看著就像一本地址簿,並沒有標凖的景點介紹和酒店列表,而是數以百計的願意接待遊客的房東名單。他的想法是,如果人們不能親眼去看西方世界,他將通過旅行者把西方帶到他們面前。這其實就是「沙發衝浪」網站的理念,不過卻是線下的。

他遞到我掌心上那本旅遊指南,手掌大小,重點介紹波蘭。我很喜歡,決定去一趟,看看在發生了那麼多變化之後,當年的參與者是否仍然願意接待隨興而去的訪客。

所有房東按照所居的城鎮排列,後面還有兩三行字,包括地址、出生日期、電話號碼和愛好。通過谷歌搜索和慢得像蝸牛一樣的郵寄信,我設法找到了其中的幾個人。大多數人都知道吉姆,要麼認識他本人,要麼是他朋友的朋友。所有的人都對這個項目有著美好的回憶,並且仍然願意給我當嚮導,帶我四處參觀。

在格但斯克,我問公務員克里斯蒂娜·瓦羅布魯斯卡(Krystyna Wróblewska),她當初為什麼願意參加這個項目。她告訴我,她一直幫媒體做事,幫助過記者報道反共產主義的船廠罷工。「媒體拍回來的總是那些頭上綁著手帕的女人和拉著車的馬,永遠給你看老一套的照片,我想見見普通人,打破程式化的形象,也想顯示你腦子裏的那些畫面有的其實與現實有很大的差距。」

吉姆告訴我,「我沒想到這份旅行指南辦起來那麼簡單容易」。他先後為羅馬尼亞、捷克斯洛伐克、匈牙利、波羅的海國家和俄羅斯都製作了指南,介紹了成千上萬的當地人。他有很多本通訊錄,其中有些就進了指南。他接受這些國家當地的報紙和爵士樂雜誌採訪後,又添加了很多新聯繫人。

他說:「俄羅斯的一些老年人害怕被列入西方人的名單,因為他們擔心這會更容易被抓起來送走。」

「但是很多年輕一代的人都願意列在這本指南上。我收到了一袋袋的信。我敢肯定,街道郵遞員很想知道為什麼有這麼多人寫信給我。」

多年來,當局經常想知道吉姆在住處究竟在幹些什麼。尤其是在他開始簽發假護照的那段時間。那是在20世紀70年代,他發現有一個在20年前放棄美國國籍的旅行者製作了自己的 「世界護照」。

對吉姆來說,不屬於任何國家的護照似乎囊括了他和平與全球自由的理想。於是,他把自己的家變成「大使館」 ,開始為任何需要護照的人髮放世界護照。這些護照看上去那麼像真的,有些人還用它們通過了國境邊檢。法國警察非常惱火,找上門來說:「你不能再這麼做了,必須住手。」

但吉姆沒把警察當回事,結果被告上了法庭。雖然他被指控的詐騙和造假的罪名並不成立, 但他還是被定了「混淆視聽誤導公眾」的罪。

吉姆一慣不覺得這事做得過於天真,但據他的一些朋友說,他對人太過信任,這導致了多年來的財務麻煩和和法律官司。而且他有問題不抓緊應對,總是等到問題鬧大了才處理。

他的兒子傑斯珀(Jesper)說,「我經常要攔著他,不讓他簽字。有時候他連看都不看就簽。」

傑斯珀是1960年代吉姆和薇薇卡·魯特斯科爾德(Viveka Reuterskiold)婚姻期間出生的兒子。

父母分居後,傑斯珀在斯德哥爾摩長大,但從10歲起他每年夏天都會去巴黎。

他回憶早年去巴黎時說:「地板上空出的地方都放著牀墊,客人在家裏每個地方打地鋪睡覺。很刺激,很好玩,但我有時候也很嫉妒。很多人都嫉妒。每個人都想多佔些他的時間,每個人都想把他據為己有,但他根本不歸任何人所有。」

1990年代,隨著嬉皮士一代的老去,到巴黎參加他晚餐的人流開始減少。但隨後,新一波的年輕遊客開始與他接觸。世界各地的博主們也發現了他。

過去幾十年一直幫著吉姆辦周日晚餐的好朋友西馬斯·馬斯溫尼(Seamas McSwiney)說:「互聯網既毀了晚餐,也救了晚餐」。

「它變得不那麼順其自然了,因為大家都會提前六個月預訂,這跟吉姆的出行方式有衝突,也很煩人,因為那些人不來的可能性更大。不過,網絡上登的那些文章又讓他的想法有了新的活力,有了年輕人的加入,有了新的動力。」

吉姆最多一次招待過120個客人,他的工作室真是擠得滿滿的,連後花園裏都是人。這些年累計起來,應該有15萬人來他這裏吃過飯。

曾跟吉姆一起住過一年半的澳大利亞記者阿曼達·莫洛(Amanda Morrow)說:「門永遠是開著的。對客人來說,這就是一個旋轉推門,有些人進來後想留下來,有些只是進來打個招呼。吉姆從不拒絶任何人。」

傑斯珀說:「讓吉姆難過的唯一一件事就是大家都走了。他受不了這個。他不喜歡自己呆著,好在通常都會有新人來分散他的注意力。」

到了晚年,其他人都被他吸引過來時,吉姆會靜靜地坐著。我最後一次去看他時,他顯得很虛弱,受著各種病痛的折磨,但他看上去還是很滿足的樣子,顯然永遠不會厭倦做一個人與人溝通的紐帶。

他對我說:「我還在想你什麼時候再來呢」 。他聲音有些沙啞,不知道為什麼這麼多年美國口音一點也沒改。

這是一個曾與列儂和鮑伊共處的人,他曾是索尼婭·-奧威爾的朋友,還曾與塞繆爾·貝克特一起在巴黎散步。但他卻讓每個人都感到特別,讓每一次的聯繫都很重要。

好友西馬斯說:「這感覺像是政治家才會玩的把戲,但對他卻很自然。」

最近一段時間裏,新冠病毒隔離規定讓聚餐受到很大的限制,但他的朋友們說,他並沒有因為疫情而沮喪。他覺得聚餐肯定有天會恢復,在那天還沒來之前,他仍然享受著護理人員的探訪和盡可能去看他的朋友們的問候。

1月6日他在睡夢中去世,網上悼念鋪天蓋地。

在所有的哀悼懷念聲中,傑斯珀的一番話尤其令人動容:「他早就定下了人生目標,要介紹全世界的人彼此認識,他差不多成功如願了。」