更多

分享

20世紀初,一種致命病毒席捲全球。

人們常將西班牙流感稱作「所有大流行之母」。根據世界衛生組織(WHO)和美國疾病控制和預防中心(CDC)數據,在1918到1920年兩年間,西班牙流感造成全球4000萬至5000萬人死亡。而許多科學家與歷史學家認為,當時全球三分之一的人口(約18億人)曾感染這個病毒。

疫情開始於第一次世界大戰尾聲,而它造成的人員損失超過一戰。

新冠危機肆虐一年,疫苗的出現終於給我們重返「常態」帶來一線曙光。讓我們回望曾讓世界一度停擺的西班牙流感疫情,那場大流行帶來了哪些變革?那段歷史可否幫助我們預測新冠病毒的「後疫情時代」?

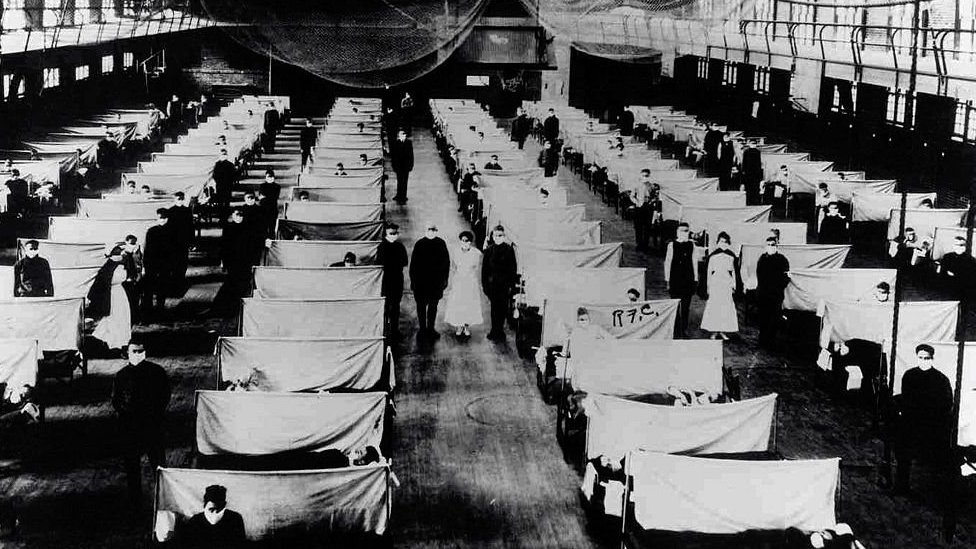

1918年的醫學和科學與現在應對疾病的水平相比十分有限。

那時的醫生們知道西班牙流感背後有微生物在作祟,也了解這種疾病可以在人際傳播,但他們仍然認為,導致疾病的根源是細菌,而非病毒。

同樣有限的還有治療手段。全球首支抗生素直到1928年才被人類發現,第一支流感疫苗在20世紀40年代才被投入公共使用。

尤其重要的是,當時全民衛生保健系統尚未建立,哪怕是在經濟實力強大的國家,公共衛生保健仍是奢侈品。

「在工業化國家,大多數醫生要麼自己獨立門戶,要麼受慈善團體或宗教機構資金支持,而許多人完全無法接觸到醫生,」科學作家勞拉·斯賓尼(Laura Spinney)表示。她同樣也是《死亡騎士:1918年西班牙流感及其對世界的改變》一書的作者。

在之前,1889至1890年期間的流感導致全球超過100萬人去世。但更加糟糕的是,西班牙流感以一種與此前流行病疫情截然不同的形式襲擊了全人類。

死亡病例的年齡大多在20至40歲之間,男性受影響尤其嚴重。許多人認為這場流行病發源於「一戰」西方戰線擁擠的軍營,伴隨軍隊在戰爭結束後回家開始蔓延,這或許也是男性與年輕人受影響嚴重的原因。

這場疾病給經濟實力更弱的國家帶來的打擊也更大。

哈佛大學學者羅伯特·巴羅(Robert Barro)在2020年主導的一項研究估測稱,西班牙流感當時在美國造成0.5%的人口死亡(約55萬人),在印度則給其5.2%的人口造成影響(近1700萬人死亡)。

隨之帶來的經濟影響也十分巨大。巴羅和他的團隊估計那場大流行使得所有國家的國內生產總值(GDP)平均減少6%。

「一戰和西班牙流感造成的傷亡給全世界帶來了經濟災難,」《1918大流行》一書的作者凱瑟琳·阿諾德(Catharine Arnold)稱。

阿諾德的祖父母也因流感喪生於英國。他說,「在許多國家,當時已經沒有年輕男性繼續經營家庭生意,管理農場,接受職業和貿易培訓,結婚撫養子女,沒有人可以補足成千上百萬人喪生帶來的損失。」

「缺乏合適的男性導致了所謂『剩女』(spare women)問題,數以百萬計的女性無法找到合適的伴侶」。

西班牙流感並未像14世紀的黑死病(導致封建制度垮台)一樣帶來社會變化,但它撼動了許多國家的性別平衡。

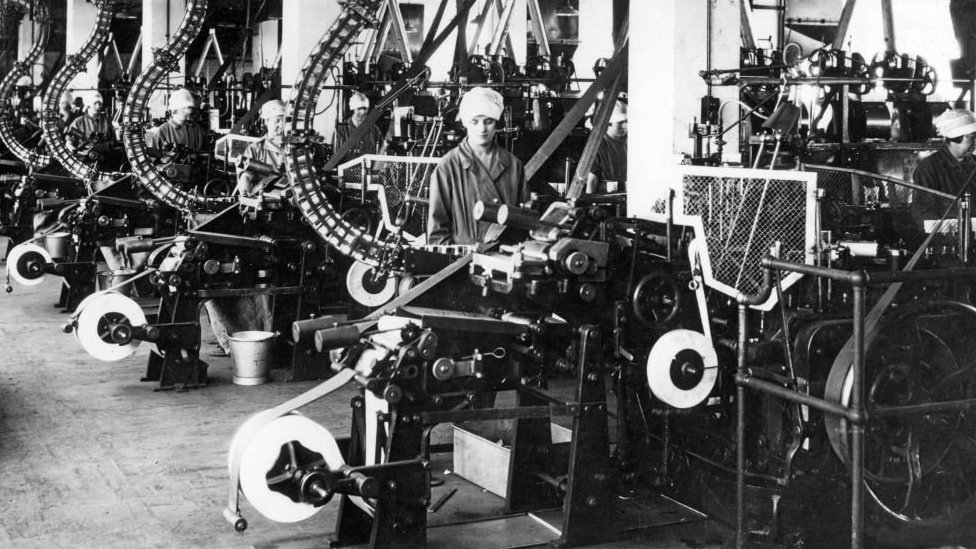

德克薩斯A&M大學學者克里斯汀·布拉克布恩(Christine Blackburn)發現,在美國,那場流感和「一戰」帶來的勞工短缺問題為女性加入就業大軍鋪平了道路。

「到1920年,(女性)在全國的就業人口中佔比例約21%,」布萊克本說。

同一年,美國國會批准了憲法第十九條修正案,賦予美國女性投票權。

「有證據顯示,1918流感給許多國家的女性權益帶來影響,」她補充稱。

由於勞工短缺,當時的就業人士薪資也出現上漲。

美國政府數據顯示,1915年的製造業領域單位薪資為21美分,1920年時上漲到56美分。

科學家還對西班牙流感期間出生的嬰兒進行研究,發現與疫情爆發之前或之後出生的兒童相比,他們更可能出現心臟疾病等健康問題。

英國及巴西的分析表明,1918-1919年期間出生的嬰兒被正式僱傭或接受大學教育的可能性更低。

一些理論稱,大流行期間母親受到的壓力對胎兒發育造成了影響。

而在對1915年-1922年之間出生的美國士兵入伍數據進行的分析中還出現了另外一條線索:「1919級」的士兵比其他人矮大約1毫米。

到1918年,印度已經在英國殖民統治下度過超過一個世紀。

西班牙流感在當年5月襲擊了印度,印度人受到的衝擊要大於當地的英國居民。

數據顯示,低種姓的印度人中,每一千人中有61.6人死於流感,而在歐洲居民中,這個數據為每千人中不到9人。

印度的民族主義者一直堅稱,英國殖民者在處理那場危機時有管理過失。1919年,聖雄甘地(Mahatma Gandhi)出版的一期《年輕的印度》中便對英國當局火力全開。

「在這麼可怕及災難性的傳染病流行面前,任何其他文明國家的政府都不會像印度政府這樣不作為,」其中的一篇社論寫道。

儘管「一戰」給世界留下了地緣政治的噩夢,但大流行給同樣也凸顯了國際合作的重要性。

1923年,聯合國前身國際聯盟(League of Nations)成立衛生組織(Health Organisation)。作為一個專門機構,衛生組織創造了新的國際傳染病控制系統,由醫學專業人士而非外交官負責,運作方式與當時已經存在的國際衛生局(Office International d'Hygiène Publique)相同。

世界衛生組織直到1948年才得以成立。

西班牙流感造成的傷害促進了公共衛生的進步,確切來說是社會醫學的發展。

1920年,俄國成為世界上第一個建立完全公共性集中式衛生系統的國家。其他國家很快紛紛效仿。

「許多國家在20世紀20年代創建或改建了衛生部門,」勞拉·斯賓尼寫道。

「這是大流行導致的直接結果,公共衛生官員們在大流行期間或是完全被排除在內閣會議之外,或是被迫請求其他部門給予更多資金和管轄權的支持。」

倫敦大學皇家霍洛威學院人類學家詹尼佛·科爾(Jennifer Cole)認為,大流行和戰爭為世界許多地方撒下了福利國家的種子。

「由國家提供福利便是在這種情況下應運而生的,因為有大量的人口變成了寡婦、孤兒及殘障人士,」她解釋稱。

這是一個著名的雙城記的故事:1918年9月,美國各城市組織遊行宣傳戰爭債券,所得收入將被用於當時仍在進行的戰爭。

在西班牙流感開始抬頭的時候,其中兩個城市採取了完全不同的措施:費城繼續推行此前的計劃,而聖路易斯決定取消活動。一個月後,費城有超過1萬人死於這場疾病,而聖路易斯的死亡人數低於700人。

這種反差成為應對傳染病時支持社交距離的一個例證。

一項針對1918年幾個美國城市干預措施的分析顯示,在那些早期禁止公共集會,關閉戲院、學校及教堂的城市,死亡率要低許多。

普林斯頓大學的一組美國經濟學家也對1918年的封閉措施進行了分析。他們發現,措施更加嚴格的城市在大流行之後的經濟恢復速度更快。

然而根據估算,那場大流行仍然帶走了近70萬美國人的生命。哈佛大學經濟學家羅伯特·巴羅表示,其中一個原因是過早放開封鎖措施。

「那時政策出台後通常持續四周左右,之後因為公眾壓力被放開,」他說。巴羅認為,如果封鎖可以堅持12周左右,那時的結果會更好。

「這在今天顯然是個極其相關的問題,」他補充道。

儘管有教訓,但從許多方面來講,西班牙流感是一場被遺忘的大流行。

與新冠病毒一樣,那次疫情也影響了許多名人:美國前總統伍德羅·威爾遜(Woodrow Wilson)與英國前首相勞和·喬治(Lloyd George)當年都患病,巴西前總統羅德里格斯·阿爾維斯(Rodrigues Alves)還因此喪命。

但是在公眾視線裏,西班牙流感被「一戰」掩蓋,部分是由於幾個國家政府對媒體進行審查,阻止媒體在戰爭期間報道流感的影響。

除報道不足外,這場危機也在很大程度上在歷史書與大眾文化中銷聲匿跡。

「即便是在大流行一百週年(2018年)那年,你也找不到關於西班牙流感的紀念……也很少有墓碑紀念當時醫生和護士的犧牲,」醫學歷史學家馬克·霍尼斯鮑姆(Mark Honigsbaum)寫道。

「在過去的小說、歌曲或藝術品裏,你也找不到許多描述1918年大流行的作品。」

愛德華·蒙克(Edvard Munch)的《患西班牙流感後的自畫像》是一個例外。這位挪威畫家在受這種疾病折磨時創作了這幅作品。

霍尼斯鮑姆還注意到,1924年版的《大英百科全書》(Encyclopaedia Britannica)「在回顧20世紀『最有紀念意義的年份』時甚至沒有提及那場大流行」,最早討論那場疫情的歷史書籍在1968年才出版。

2020年的新冠疫情絶對刷新了人們的觀念。