更多

分享

澳大利亞和中國持續升級的彼此指責及安撫,對兩國關係造成深遠影響。 但澳中關係專家、倫敦大學國王學院凱瑞·布朗(Kerry Brown)教授撰文指出,在批評北京的情況下,澳大利亞長期以來也沒有適當地檢視自己。

中華人民共和國的締造者毛澤東據說將澳大利亞稱為「孤獨的大陸」, 然而從最近雙邊關係的起起伏伏,澳大利亞人除了感到孤獨之外沒有任何感受。

中國為澳大利亞提供了眾多且不斷增長的遊客和留學生,而且自2010年以來一直是澳大利亞最大的貿易伙伴;中國對澳的投資也成倍增加,但因為坎培拉擔心中國投資帶來的安全和干預問題,澳大利亞當局也開始審查這些投資。

在過去的十年中,澳大利亞已更換了五位國家領導人。 從會講中文的陸克文(Kevin Rudd)到現任總理斯科特·莫里森(Scott Morrison),儘管各有差異,但他們執政都有一個共同點:他們都發現,與中國打交道,從來都不容易。

原因並非是這些領導人不想找到有效的打交道模式。譬如,陸克文曾試過以「真正的朋友會彼此坦誠」的方式與北京打交道, 但卻失敗了,原因是陸克文允許美國海軍陸戰隊在達爾文港口北部輪訓,讓北京認為他實際上與美國太過親密。

朱莉婭·吉拉德(Julia Gillard)在位時試圖尋求面向亞洲的整體外交策略。但是,中國在亞洲如此龐大這個簡單事實讓她的外交戰略窒礙難行。後來托尼·阿博特(Tony Abbott)在2013年當選後迅速淘汰了這個策略。

阿博特試圖靠近日本,如果當年他能在坎培拉政壇的殘酷環境中多待兩年,或者日本當時真的能像北京一樣,提出了誘人的金融提議,那麼當初這個策略是可以行得通的。

對馬爾科姆·特恩布爾(Malcolm Turnbull)而言,他多年擔任資深律師和戰略家,致力於建立更加務實、平衡的關係,但這一策略因為澳大利亞地方及聯邦政客被指受到北京的影響而破功。特恩布爾政府隨後制定了劍指中國的「防止外國干預」法案。

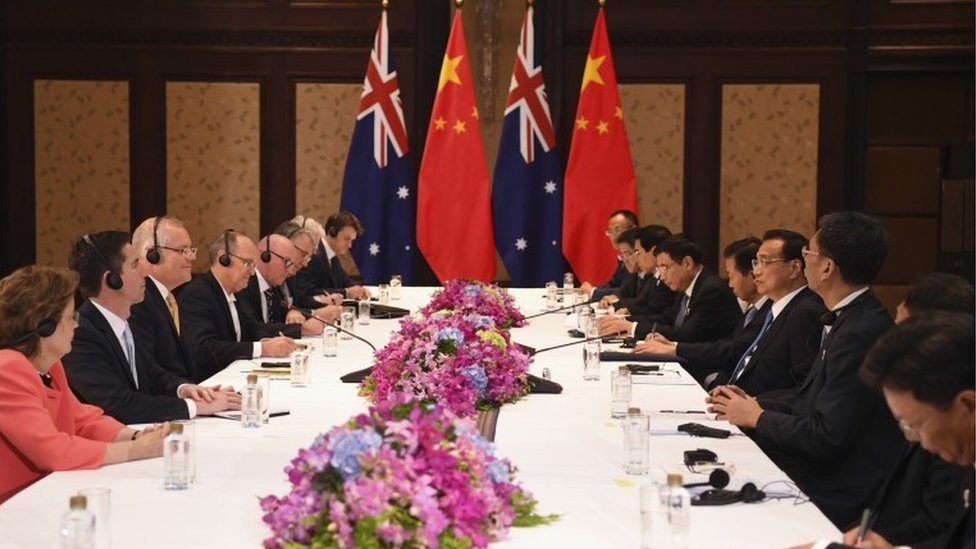

現在,莫里森總理走的道路也同樣曲折:在語言上對中國強硬,但同時需要接受殘酷的現實——對澳大利亞的繁榮來講,中國仍然是最佳選擇。正如他本周與中國國務院總理李克強的會晤所顯示的那樣,禮遇總是會帶來回報。

畢竟,當中國國家主席習近平在2014年訪澳時,他在坎培拉的聯邦議會表示,澳大利亞需對中國抱有更大的野心和冒險精神。中國喜歡法治,也喜歡澳大利亞制度的可預測性。那中國為什麼要尋求破壞這些屬性?

問題的一部分只是關於大小。中國崛起後成為關鍵玩家,也許是澳大利亞的關鍵玩家,但後者只有2400萬人口。澳大利亞悠長的海岸線需要管理,但十分令人迷惑的是,該國卻只有27,000名海軍。

除此以外,與中國交往的種種,也使得澳大利亞國民心理中一些深層但通常被隱瞞的脆弱性暴露出來:儘管地理位置身處亞洲,但這個國家直到最近都從未想過要成為亞洲國家。

最近幾十年,澳大利亞的移民主要來自歐洲,美國則是安全和經濟增長的主要來源。現在,澳大利亞正在接收大批來自該地區的新公民,其中許多移民來自中國。

澳大利亞的大學是一個很好的研究案例。有些大學有成千上萬的中國留學生,這就意味著這些通常自由的教育機構,依賴著來自價值觀截然不同的利益相關者的資助。

澳大利亞國家廣播公司 (ABC)最近在《四角》(Four Corners)紀錄片中包含了幾乎偏執狂的說法,即該群體中的許多人由於其政治干預以及他們作為技術間諜而可能開展活動的說法,對澳大利亞構成了安全風險。

亦有些案例表示,一些學者對台灣、香港或新疆等問題感到壓力。中國政府及其代理人有時對這些爭議也確實採取嚴厲措施。但即便如此,還是能理解為什麼有些中國人會覺得自己對澳大利亞國庫的貢獻,以及來到澳大利亞學習新技能的過程被外界解釋得如此不堪而感到迷惑。

眼前一個簡單的事實是,沒有哪個澳大利亞領導人真正在解決中國問題。 他們一直熱衷於在合適的時候談論中國這個龐大而又截然不同的新伙伴在價值觀和世界觀方面所構成的威脅,但卻不太熱衷於談論自己國家的恐懼及自身問題。

只有前總理阿博特對中澳關係有所見地。當年在一次私下談話中,他對德國總理默克爾(Angela Merkel)提到,澳大利亞對中國的態度是典型的「恐懼兼貪婪。」

澳大利亞可以避開來自中國的投資、學生以及機會,有時亦確實如此,華為便是一個例子。但是,這樣的大規模嘗試,例如在印度太平洋尋求其他合作伙伴關係,將意味著巨大的犧牲,並將對其思維方式進行重大調整。

目前看來,現任總理莫里森正在追隨前任領導人的腳步,並繼續採用高度矛盾的態度面對中國。這可能是出於非常簡單的殘酷現實,那就是,除了「站起來」面對中國威脅,發表自信談話之外,他的政府和國家別無選擇。

凱瑞·布朗(Kerry Brown)是倫敦大學國王學院(King's College)漢學研究教授和「劉氏中國研究院」院長。 2012年至2015年,凱瑞·布朗擔任悉尼大學中國政治學教授兼中國研究中心主任。