更多

分享

▲(圖/GETTY IMAGES)

▲緬因州班戈機場,被劫持的 TWA85客機。(圖/Bangor Daily News)

▲緬因州班戈機場,被劫持的 TWA85客機。(圖/Bangor Daily News)

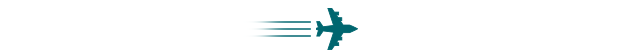

上個世紀60年代,世界各地劫機事件頻發,尤其是美國。當時被稱為「歷時最久、最令人唏噓」的劫機案,發生在50年前的10月31日。主犯拉法埃爾·米尼切羅(Raffaele Minichiello)當年19歲,是美國海軍陸戰隊員。當年TWA85航班上的乘客今天能否寬恕那個拿槍指著自己的劫機犯?

1962年8月21日

意大利南部,那不勒斯東北方向不遠處的山區發生6.1級地震,人們驚魂未定時又先後出現兩次餘震,夷平了方圓二、三十公里的村莊。

米尼切羅家就在離震中20公里的一個村子裏。那年拉法埃爾12歲。地震過後,他家就剩一堆瓦礫,一無所有。他多年後還記得,那時沒有一個政府裏的人伸出援手。

災區重建後,許多疏散的災民返回家園,但米尼切羅一家決定去美國,尋找更美好的世界,爭取更美好的生活。

不過,拉法埃爾在美國卻經歷了戰爭、創傷和恥辱。

1969年10月31日,01:30

加州洛杉磯機場,身穿迷彩服的拉法埃爾·米尼切羅登上了前往舊金山的TWA85航班客機,機票價格15美元50美分。

環球航空公司(Trans World Airlines,簡稱TWA )那次航班從美國東部的巴爾的摩起飛,向西橫跨全國,經停聖路易斯、堪薩斯城和洛杉磯,最後飛往終點舊金山。米尼切羅搭上了這次航班的最後一段旅程。

機組成員包括駕駛艙裏3人和客艙裏4名空姐。他們大都很年輕,剛工作幾個月,除了一名23歲的「老」員工,夏琳·德莫尼科(Charlene Delmonico),來自密蘇里,在TWA已經當了3年空姐。她本來不該飛這個航班,因為想在萬聖節調休,特意跟同事換了班。

機長唐納德·庫克(Donald Cook)那年31歲。在飛機離開堪薩斯城前往洛杉磯前,他向機組成員宣佈了一個變化:進駕駛艙前要按門鈴,而不是像慣常那樣敲門。

TWA85航班在洛杉磯降落時已經是深夜。到站的乘客下飛機,換了一批睡眼惺忪的乘客登機,飛往舊金山。這個過程中機艙裏的燈始終是暗的,以免打擾還在飛機上的乘客的休息。新來的乘客靜悄悄登機,空姐靜悄悄檢查他們的登機牌,沒有任何異樣。

不過,最有經驗的德莫尼科注意到了新登機的乘客中的一位,尤其是他手裏的包。

那是個年輕人,皮膚黝黑、棕色捲髮,登機時神情緊張但舉止有禮。他的雙肩包裏杵出一個細扁的容器。

德莫尼科走進頭等艙,找到正在安排乘客就座的同事塔尼婭·諾瓦科夫(Tanya Novacoff)和羅貝塔·約翰遜(Roberta Johnson)。她問她們:「那個年輕人背包裏杵出來的東西是什麼?」

回答說,是釣魚竿。德莫尼克放心了, 回到了機艙的最後面。

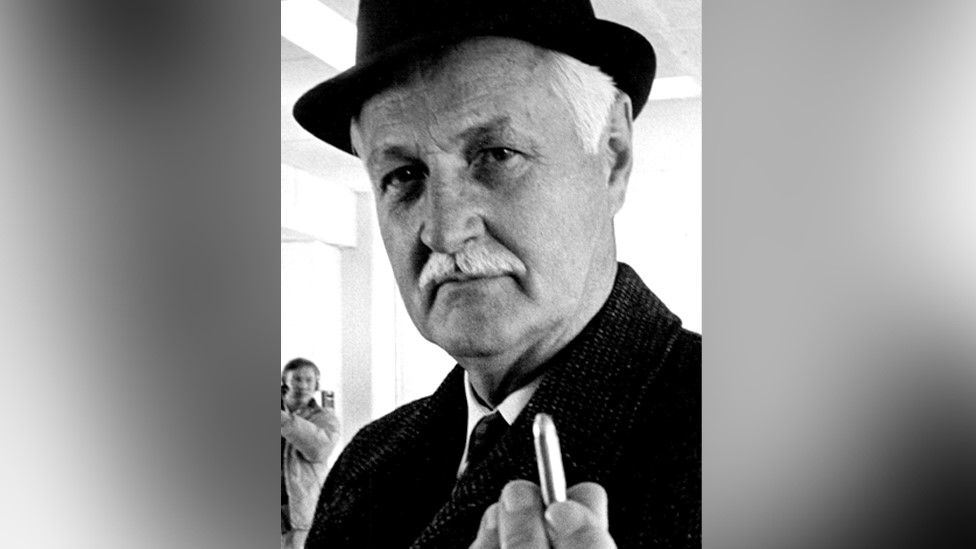

▲1969年11月1日,米尼切羅在羅馬被捕。(圖/AFP/Getty Images)

當時, 飛機上只有40名乘客,空座很多,每人都可以佔一排座位躺下。

這其中就有Harpers Bizarre樂隊的5名成員。他們那天晚上稍早在帕薩迪納的一場演唱會臨時取消,因為有個人在觀眾席上尖叫。那段奇怪的經歷讓5個陽光歌手筋疲力盡。這之前的兩年裏他們的事業沒什麼大的起色。

歌手-吉他手迪克·斯科佩頓(Dick Scoppettone)和鼓手約翰·彼得森(John Petersen)坐在機艙左側,點上煙,放鬆身心。

1969年10月31日,星期五,凌晨 01:30 ,洛杉磯飛往舊金山的TWA85航班起飛15分鐘後,飛機被劫持。

▲(圖/BBC)

去駕駛艙

波音707飛機在震耳欲聾的轟鳴聲中起飛。

機艙裏的燈光調到了最暗,一切都安靜下來。在機艙尾部,德莫尼克和同事翠茜·科曼(Tracey Coleman)開始收拾整理工作區。科曼21歲,大學語言學本科畢業生,5個月前加入TWA公司當空姐。

那個穿迷彩服、登機時神情緊張的小伙子這時走到工作區,站在她們身邊。他手裏端著一把M1半自動步槍。

經驗豐富的德莫尼克很冷靜,對他說:「 你不應該有那玩意。」

他的回應是向她展示了一枚7.62毫米的子彈,證明槍裏是上了實彈的,然後命令她帶他去駕駛艙。

▲夏琳·德莫尼克(右)、塔尼亞·諾瓦科夫(左)和羅貝塔·約翰遜(中)事後在丹佛向記者陳述劫機事件發生過程(圖/Getty Images)

斯科佩頓那時快進入夢鄉了,似睡非睡間被後面的動靜驚醒,從眼角看到德莫尼克被一個持槍男子押著往前走,那槍就頂著她的背。

坐在他前面幾排的彼得森這時也發現事態不對,轉過身來,跟斯科佩頓四目相視。「不是真的吧?」

靠近機艙後部的一位乘客這時站出來,試圖阻止米尼切羅。他叫吉姆·芬德雷(Jim Findlay)。米尼切羅對前面的德莫尼克大喊一聲:「站住!」

這是個當兵的,德莫尼克心裏說。

芬德雷被命令回自己位置坐下,德莫尼克和米尼切羅繼續往前走。她拉開頭等艙的布簾,膝蓋打顫,強作鎮定地告訴兩位同事:「我身後這個人有槍。」

兩名空姐立刻閃到一旁。

他們接近駕駛艙門時,米尼切羅越發急躁緊張,有幾個乘客聽到他對德莫尼克喊叫。她回憶當時情形時說,這個人大部分時間都很彬彬有禮,態度恭敬,「就像個好孩子」,但到了鍵時刻,他被恐懼吞噬了。

德莫尼克記得機長的指令:進駕駛艙時不要敲門,要按門鈴。但米尼切羅怕她在耍花招,不讓她按鈴。

於是,她就敲門,心裏也希望這可以引起裏面的警覺。

門開了 。德莫尼克告訴裏面的人,自己身後有一個男人拿槍頂著她。

米尼切羅閃身進了駕駛艙,用槍口依次指著機長庫克、副機長溫澤爾·威廉姆斯(Wenzel Williams)和飛行工程師勞埃德·霍拉(Lloyd Hollrah)。

威廉姆斯心想,看來劫機犯訓練有素,裝備充分。他知道這個人目標明確,意志堅定。德莫尼克出了駕駛艙之後,米尼切羅轉身對著駕駛艙裏三個人,用口音很重的英語說:「掉頭飛紐約。」

顯然,那些沒有睡覺的乘客肯定注意到一個男人持槍在過道上通過。Harpers Bizarre樂隊的5個人立刻聚到一起。他們原以為那天晚上的奇異經歷已經結束了,卻不料大戲還在後面。

這人怎麼把槍帶上飛機的?他要飛哪裏?香港?倒也不錯哦,他們從沒去過香港 。

還有一位乘客也非同尋常。朱迪·普羅旺斯(Judi Provance)是TWA的空姐,這天不上班,搭這個航班回舊金山。她之前已經連續在飛亞洲的航班上工作了8天。這時,她平時接受的訓練就派上用場了。

每年TWA都對員工進行緊急狀態應對培訓,包括遇到劫機該怎麼處理。最關鍵的是保持冷靜。

第二條是不能愛上劫機犯。據說劫機者輕而易舉就能博得機組成員的同情。

▲流行樂隊Harpers Bizarre 之前兩年都苦於沒有力作,結果因為遇上劫機又紅了一陣(圖/Denver Post/Getty Images)

普羅旺斯輕聲告訴身邊的其他乘客,她看到一個持槍男子從過道上走過。她知道要避免慌亂,幫助機組人員控制局勢。

最開始試圖阻止米尼切羅的乘客芬德雷,其實是搭這個航班去下一趟值飛的TWA機師。他找到劫機者的行李和背包,在裏面尋找可以顯示身份的東西,以及是否還有其他武器。

不過,後來乘客們才發現劫機者備有大量子彈。

廣播裏響起機長庫克的聲音:「這裏有一個非常神經質的年輕人。我們要把他帶到他想去的任何地方 。」

隨著飛機離舊金山越來越遠,乘客們逐漸獲得了更多信息:飛機正在飛往意大利、丹佛、開羅、古巴。駕駛艙內的人為自己的性命提心吊膽,但機艙裏的乘客中卻有人暗自為一次不尋常的冒險之旅感到激動。

放在上個世紀六、七十年代的國家背景下,不難理解乘客們猜測劫機者的目的地是古巴,因為那是美國以前很多劫機者的目的地。

卡斯特羅在古巴發動革命奪取政權後,美國不少幻想破滅而又受到共產主義理念吸引的人都通過各種途徑前往古巴。美國航空公司的班機通常不飛古巴航線,所以劫機就成了想去古巴的人最常用的方式。而卡斯特羅樂得接受劫持過去的飛機, 一方面可以羞辱美國,同時又可以讓美國付錢把飛機要回去。

《天空屬於我們:劫機黃金時代的愛與恐怖》(The Skies Belong To Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking)一書作者布蘭丹·科厄納(Brendan Koerner)發現,1961年到 1972年期間,總共有162架美國民航飛機被劫持。

他在書中寫道 ,劫持飛機去古巴之普遍到了這種程度,以至於美國各航空公司都給飛行員發加勒比海地區的航空地圖和西班牙語指南,萬一遭劫機要飛哈瓦那可以有備無患。佛羅里達空中控制中心和古巴開設了直通電話聯繫,甚至有人提議在佛羅里達仿造一個哈瓦那機場,用來欺騙劫機者,以為自己到了古巴。

▲米尼切羅的迷彩服和槍支彈藥(圖/AFP)

當時劫機如同家常便飯的一個重要原因之一,是機場安檢鬆懈。因為以前從未發生乘客惹事的問題,所以幾乎沒有必要檢查行李。

劫機潮開始後情況立刻變了,機場安檢馬上收緊。但多年來民航公司對此是牴觸的,因為擔心乘客的旅行體驗受影響,登機時間也會延長。

一位半個世紀前在洛杉磯國際機場工作的TWA地勤人員對BBC解釋:「那個時候,我們活在一個不同的世界。那時的人不炸飛機。他們會把飛機劫持到古巴去,但不會把飛機炸了。」

後來發現,米尼切羅是把步槍拆卸後裝進管狀容器帶上飛機,然後在機艙廁所裏復原的。登機口的工作人員應該就稱了一下行李背包的重量,沒有開包檢查。

那一年,1969年,TWA85航班10月底遭劫持時,美國已經發生了54起劫機事件。據美聯社報道,劫機案發頻率是每6天一起,但在那之前沒有一架飛機是被劫持到美洲以外的地方。

下一站:紐約

回到TWA85航班的駕駛艙。機長和他的助手們從劫機者那裏得到的指令前後矛盾:他要去紐約,或者羅馬。如果是紐約,那麼燃料就成了問題,因為這架飛機的燃料只夠飛舊金山的。如果去紐約,就得在中途加油。如果去羅馬,那更麻煩,三個人誰都沒有飛國際航線的資格。

最後,庫克機長獲准到機艙向乘客宣佈:「如果有誰在舊金山安排了什麼活動,最好取消。因為我們正在飛往紐約。」

經過一番討價還價,米尼切羅准許機長在科羅拉多州的丹佛降落停留,補充燃料,然後繼續飛往東海岸。

正是在丹佛,庫克機長第一次向空中管制發出警報,報告自己的航班被劫持了。

之後的事態發展很快發生了變化:米尼切羅同意39名乘客在丹佛下飛機,但必須留一名空姐在飛機上。他希望德莫尼克留在飛機上,但機長希望羅貝塔留下,因為他跟她最熟。雙方為此爭論。

就在德莫尼克開始代表航班所有乘客起草聲明時,空姐科曼為機長和他的助手端來了咖啡。她在離開時對德莫尼克說:「我去吧。」她有個男友在紐約,可以借此機會去看他。

德莫尼克知道紐約不是最後目的地。她告訴科曼:「你不會在紐約逗留的。他不能在那裏停留,因為他一齣去就會被逮捕。他要去別的地方,我不知道哪裏,但他一定是要去別的地方。」

科曼後來 接受TWA飛行雜誌採訪時解釋當時自己的想法說:「不是因為我要搭順風車。我是怕萬一沒有空姐留在飛機上,到了丹佛他不讓乘客下飛機。」

▲(圖/BBC)

彬彬有禮

米尼切羅要求飛機在丹佛國際機場降落時所有地面照明燈都熄滅。他不希望出現意外。只有在一切順利的前提下,他才會釋放乘客。

也許是因為精神上放鬆了,更鎮靜了,米尼切羅顯得出乎意料地通情達理。搭乘這架航班的TWA機長芬德雷下飛機時想起自己忘了拿一件在香港買的萬聖節服裝,問米尼切羅能不能去取一下,後者很禮貌地答應:「當然可以。」

在丹佛機場讓乘客下飛機時,離日出還有兩個小時,機場濃霧籠罩,寒氣逼人。從飛機上下來的乘客見到一位面色陰沉的聯邦調查局(FBI)特工在那裏等候。他們如釋重負,走過一條昏暗的通道,進入一間滿是FBI特工的房間。

當地的FBI特工接到報警,匆匆趕到機場等候,記錄39名獲釋乘客和3名空姐的陳述。

▲(圖/Getty Images)

Harpers Bizarre樂隊的人記得一件事:他們的經紀人曾經說過,不管遇到什麼事,遇到任何麻煩,第一時間給他打電話,即使還沒到警察局或者醫院急診室。所以他們在丹佛一下飛機就馬上通知經紀人。

這件事做對了。他們向FBI做完陳述後,進了另一個房間,迎面撲來的是閃光燈、記者的話筒和各種喧嘩、提問,電話鈴聲此起彼伏,全國的媒體都在等著聽他們講自己的遭遇。

「那可真是最好的公關,」斯科佩頓告訴BBC。

經過一天的問詢和記錄,下飛機的機組成員都在當天傍晚回到堪薩斯城。德莫尼克的證詞長達13頁。電視台則繼續跟蹤報道事態進展。

德莫尼克被安置在一戶人家休息。當天深夜電話鈴響,FBI要找她核實情況。特工們11點多來讓她辨認一張照片,是拉法埃爾·米尼切羅。

她說:「沒錯,就是他。」

將近40年後,她再次見到了那張面孔。

▲(圖/BBC)

開槍了

從丹佛起飛,一直向東飛往紐約,3小時的旅途很順利。米尼切羅在頭等艙舒舒服服坐下,步槍放在手邊,緊繃的神經鬆弛下來。他用杜松子酒和加拿大俱樂部威士忌給自己調了一杯極不正統的雞尾酒。

這時,飛機上只剩下5個人:機長庫克,副機長威廉姆斯、機械師霍拉,空姐科曼,還有米尼切羅自己。

飛機在紐約肯尼迪機場降落時,還不到中午。飛機停在離候機樓最遠的地方。米尼切羅的要求是,和丹佛機場一樣,接近飛機的人盡可能少。FBI對此也有凖備:絶不能開這個壞先例,讓劫機犯把國內航班飛出美洲大陸。將近100名FBI特工在機場等候TWA85,不少人化妝成機械師,凖備伺機登上飛機。

飛機著陸幾分鐘之後,開始凖備加油,FBI特工開始向飛機靠攏。機長庫克從駕駛艙窗戶跟一名FBI特工對話。這名特工希望米尼切羅離舷窗近一點,跟FBI對話。

半個世紀後,副機長威廉姆斯還記得當時的情形。他對BBC說:」拉法埃爾在機艙過道上來回跑動,確保他們(FBI)沒有偷偷上飛機。他怕靠近窗口會被FBI開槍打死。

機長庫克提醒FBI特工不要靠近飛機,同時也盯著米尼切羅的舉動。

不久,一聲槍響劃破沉寂。

▲TWA85開始新的旅程,換了新的機長(圖/Bangor Daily News)

繼續僵持

現在一種普遍認可的說法是,米尼切羅並不想開槍。他當時神志高度緊張,在駕駛艙門外不小心碰觸了步槍扳機。子彈穿過機艙頂,打到氧氣罐上,沒有穿透,也沒有打破飛機的油箱。這是不幸中的萬幸。氧氣罐被子彈打穿會引起爆炸,油箱打穿飛機就不能再飛了。

這一槍很顯然是意外。但是,飛機上的人都脊背發涼,再次清醒地意識到自己所處的危險境地。庫克機長認為這一槍是有意的。他高聲向窗外的FBI特工喊叫,敦促他們離開,告訴他們飛機馬上起飛,油也不加了。

兩名各有24年飛行經驗,持有國際航線飛行資格的TWA飛行員這時推開FBI特工,登上了飛機。他們是比利·威廉姆斯(Billy Williams)和理查德·黑斯廷斯(Richard Hastings)。飛機上其他人都沒有下飛機。

庫克後來接受《紐約時報》採訪時說,FBI當時的計劃幾乎就等於要讓所有機組成員都被打死。

「我們跟那個小伙子一起呆了6個小時,眼看著他從一個瘋子變成一個相當平和聰明的年輕人,還有點幽默,然後那些蠢貨......在沒有任何信息的情況下就不管不顧地決定該怎麼對付他,我們在那6個小時裏建立的信任感被徹底摧毀了。」

兩名新上飛機的飛行員掌控了飛機。米尼切羅命令其他所有人都呆在駕駛艙內,雙手背在腦後。

▲(圖/BBC)

飛機很快起飛,燃油根本不夠飛到意大利羅馬機場。

離開紐約20分鐘後,飛機上的緊張氣氛略有緩和。這在相當程度上歸功於庫克設法讓米尼切羅相信,他們跟紐約肯尼迪機場的亂局沒有關係。

但在那裏發生的事使得飛機無法加油,結果一小時後不得不在美國西北部緬因州的班戈機場降落,加滿油之後飛越大西洋,前往歐洲。

這時,美國大大小小的媒體都已經全力以赴地在追蹤報道這起劫機事件。攝影師和記者們在班戈機場雲集。

將近75名警察在機場負責把媒體控制在離飛機足夠遠的安全地帶,以防再度發生槍支走火。數百民眾驅車趕往機場旁觀,都被擋在離候機樓1英里開外的地方。

劫機者從飛機上看到附近一幢建築物裏有兩人在觀望。庫克立刻用對講機跟控制台聯繫,催促地勤加快速度,如果樓裏那兩人不趕緊離開,米尼切羅又要開槍了。那兩人很快就不見了蹤影。

▲(圖/BBC)

友好的交談

飛機向國際空間飛去。經過9個多小時的同甘苦共命運,即使是被迫的,飛機上的劫機者和人質之間似乎產生了一種團結一致之感。但這只是表面,心底裏大家都在為自己性命擔憂。

有新的機長負責操縱飛機,庫克可以到頭等艙坐到米尼切羅身邊,跟他聊天。庫克跟他講自己在美國空軍當空中交通控制員的故事和經歷,那把步槍就在兩人中間。沒有人試圖去奪那把槍,主要是無法預料米尼切羅會做出什麼反應。

米尼切羅反覆問庫克有沒有結婚成家。庫克是單身,但還是回答說自己結婚了。他後來跟《紐約時報》記者解釋說,這麼說可能是明智的,因為武裝劫機者傷害有家室的人的可能性相對較小。米尼切羅還問庫克有幾個孩子,他說有1個;其他機組成員結婚了嗎?都結婚啦。實際上這架飛機上原來7名機組成員裏只有一人已婚。

空姐科曼也找機會跟米尼切羅聊天交談。她以前從來沒有出過國,也沒有飛過4小時以上的航程。

她後來回憶起來,說他是個「很隨和的人」。

他教她打牌,告訴她自己隨家人從意大利移民美國的經歷,還說參軍上戰場打仗,回美國後跟軍方有點小麻煩,「就想回意大利去」。

從緬因州的班戈到愛爾蘭西海岸的香農飛了6小時。TWA85半夜在香農機場停留加油,半小時後繼續飛行。飛機上的人幾乎都沒有合眼。唯一可以充饑的是從堪薩斯城起飛時剩下的紙杯蛋糕。

這些都沒人在意。威廉姆斯告訴BBC, 當你眼前有一桿槍對你時,其他一切都無足輕重了。

TWA85飛往愛爾蘭途中迎來了11月1日,米尼切羅從19歲變成20歲。這個生日沒有人注意,也沒有慶祝。

▲(圖/BBC)

抵達終點

飛了近18個半小時、11000公里航程之後,TWA85終於在11月1日早晨在羅馬國際機場降落。米尼切羅提出了最後一個要求:飛機要停在離候機樓最遠的地方,地面只能有一名不配備武裝的警察。《紐約時報》當時一篇報道說,有史以來「歷時最久、最令人唏噓」的劫機事件終告結束。

威廉姆斯說,降落前最後幾分鐘,劫機者還表示願意開車把機組人員送到一家酒店去,大家婉言謝絶了。米尼切羅還擔心機組人員會因為沒有伺機奪他的槍而受到處罰。

他對庫克說:「我給你們惹了很多麻煩。」

庫克回答:「 沒關係。這不是個人恩怨。」

早上05:00剛過,飛機在機場著陸。一輛轎車停在飛機旁,下車的男子叫佩特羅·居利。他是海關副關長,自告奮勇去給劫機者當人質。

他高舉雙手向機艙門走去,米尼切羅這時也下了舷梯迎上去。

他邊走邊跟庫克告別:「再會了,先生。我很抱歉給你惹了那麼多麻煩。」他在堪薩斯城記下了庫克的住址,答應日後給他寫信告訴他分手後的經歷。

米尼切羅手裏拿著槍,跟居利向那輛車走去,飛機上6個人注視著他們的身影漸漸變小,心裏「無比釋然」。他們重獲自由。

但同時,大家心裏也祈願米尼切羅劫機行動的下一個階段能平安結束,他和他的人質都安然無恙。

羅馬,羅馬

米尼切羅從洛杉磯到丹佛、經過紐約、班戈、香農,到了羅馬,現在就剩最後一站:那不勒斯。他要回老家。

居利開著他的Alfa Romeo,帶著米尼切羅向那不勒斯出發,後面跟著4輛警車,車上的收音機裏警察的聲音斷斷續續。米尼切羅坐在後座上,不勝其煩,伸手關了收音機。他自己給人質指路。

▲Police searched the countryside outside Rome for Raffaele Minichiello, with little luck(圖/AFP/Getty Images)

在離羅馬市中心6英里的鄉村,居利的小車甩掉了警車的跟蹤,在越來越窄的小路上穿梭,最後無路可走。停車,兩人下車,米尼切羅意識到自己別無出路,當即撒腿就跑。

TWA85航班從洛杉磯起飛23小時後,米尼切羅的劫機旅程宣告結束。因為這件事經媒體報道,已經 盡人皆知,羅馬城外布滿了搜捕他的落網,數百名警察,無數警犬,直升飛機,在羅馬郊外搜尋了5個小時。

最後找到米尼切羅的是一位神父。

那是個星期六,教堂內外去做彌撒的人都穿戴整潔,那個只穿著背心和短褲的小伙子在人群裏十分扎眼。

米尼切羅把身上的迷彩軍服脫了,把槍藏在牲口棚裏,然後躲進了教堂。

但是,他的面孔被教堂的神父認出來了。

警察在教堂門口逮捕他時,他顯得很困惑不解,用意大利語高喊:「你們,我的同胞,你們為什麼要捉我?」

▲1969年11月1日,米尼切羅在羅馬被捕。(圖/AFP/Getty Images)

米尼切羅被帶到羅馬的警察局,經過短暫的問訊後,出現在記者會上,手上的手銬去掉了。

記者問:「你為什麼要做那件事?」

米尼切羅:「為什麼我要做那件事?我不知道。」

另一位記者問到被劫持的飛機,他一臉困惑:「什麼飛機?我不知道你們在說什麼。」

不過,在另一次採訪中,他透露了劫機的真實動機。

持續了超過18個小時的跨洋劫機事件以米尼切羅被捕宣告結束,全球媒體聚焦。那天歐洲的夜晚,美國西海岸的加利福尼亞正是早晨。在美國海軍基地一處營房裏,奧提斯·特納(Otis Turner)給自己做好了早餐。屋子一角的電視里正在播放劫機事件的經過,以及劫機犯在意大俐落網的詳細過程。

屏幕上出現了拉法埃爾·米尼切羅的頭像。

特納50年後接受BBC採訪時說:「我當時驚呆了,徹底驚呆了。」

他和米尼切羅曾經同赴越南戰場,在一個野戰排,成了生死之交,回到美國後各奔前程。

特納回憶說,他最開始困惑不解,但後來仔細回想,意識到米尼切羅其實心裏一直藏著心事,這下事情就清楚了。

1965年美軍地面作戰部隊介入越南內戰;4年半之後米尼切羅單槍匹馬在加州劫持了TWA85民航客機;又過了5年多,1975年,西貢失守,越戰結束,美軍撤離。據信越戰期間美、越雙方軍人和平民死亡人數超過5.8萬。

從1965年開始,美國國內的反戰運動就逐漸壯大,到了1969年下半年,反越戰聲浪達到頂峰。那年11月,全國各地估計約200萬人參加了美國歷史上規模最大的公眾遊行示威,「終止越戰大遊行」(Moratorium to End the War in Vietnam)。

美國介入越戰時在國內實施抽籤徵兵。這個計劃開始執行前一個月,已經有成千上萬的美國青年自願報名參軍,要為他們心目中正義的事業 -- 打擊北越共產黨 -- 去打仗。米尼切羅是自願參軍的熱血青年之一。

▲米尼切羅在越南。(圖/Raffaele Minichiello)

米尼切羅一家從意大利移民美國後在西雅圖定居。1967年5月,17歲的拉法埃爾·米尼切羅告別家人,道聖地亞哥去報名加入海軍陸戰隊。

熟悉他的人都知道,這個小伙子有點犟頭犟腦,很熱心。他英語不是很流利,那不勒斯口音很重,在美國上學時受同學嘲笑,最後乾脆輟學。

這也意味著他當民航飛行員的夢就此破滅。

但他願意為自己的第二故鄉國去參戰,也希望籍此可以歸化入籍,成為美國公民。

米尼切羅和奧提斯·特納差不多同時抵達越南。他們在同一個海軍陸戰隊野戰排,分別在兩個小分隊。他們是底層士卒,被空降到森林密布的山區前線,跟越共打游擊。

野戰排

2019年,住在衣阿華州的特納向BBC記者回憶在越南打仗的經歷。

他說:「誰都知道海軍陸戰隊裏最苦的就是小兵卒。我們得在49攝氏度的高溫和雨季氣候中打仗。再惡劣的我們都見過。」

回首半個世紀前的往事,他對自己當年奉命行事的經歷有一種慚愧感。他們的任務很簡單,很殘酷:進村殺敵人。

「從加入海軍陸戰隊那天起,我們要做的就是殺、殺、殺。他們要我們乾的就這一件事,從一開始就給我們灌輸這個念頭。」

在前線作戰時,米尼切羅經常在槍林彈雨中衝在最前面,還救過不少戰友。南越政府曾給他頒發英勇十字勳章。

事實是,海軍陸戰隊員從越南戰場下來後,許多人都有創傷後應激障礙(PTSD),特納自己,還有他和米尼切羅的許多戰友。美國老兵事務部的統計顯示,參加過越戰的軍人中,多達30%在回國後都有不同程度的PSTD症狀,總共約81萬人。

從越南的殺戮場回到和平環境,許多人無法適應日常生活。特納記得,那時他們沒有得到過專業人士的幫助,幫他們調整心態,重新融入正常社會、正常生活。

他說:「很多人精神困惑,心智不正常。拉法埃爾也有點不正常。離開越南時我們都很困惑。」

米尼切羅一直到2008年才被診斷有PSTD。

▲1968年4月,越南戰場上3名受傷美軍士兵在等待(圖/Getty Images)

少了200

1969年,他父親被發現患了癌症,已經從美國返回意大利老家。他在得知兒子劫機的消息時,立刻明白了原委。

「他一定是去打仗時精神受了刺激。在那之前他一直很理智很正常的。」老父親對跑到那不勒斯找他採訪的記者說,下次見到拉法埃爾,一定要揪他耳朵。

除了精神受刺激,米尼切羅心裏還有一件事,也是促使他走極端的原因之一。

他在越南打仗的時候經常往海軍陸戰隊一個儲蓄基金賬戶存錢。他賬戶裏應該攢了800美元,但等他回到加州潘道敦軍營時,發現賬上只有600美元。這些錢不夠他回意大利去探望病重的父親。

米尼切羅向上級軍官投訴,堅持應該補給他那200美元。他的投訴沒有得到受理。於是,他決定自己來解決這件事。他選了一天晚上撬門進了軍營的小賣部,偷走了價值200美元的貨品。

不過,他去行竊前喝了8罐啤酒,醉了,得手之後沒離開,徑直躺地上睡著了。第二天早上被人發現時還沒醒。

劫持TWA85航班客機的前一天,他應該在潘多敦軍營軍事法庭出庭的。他怕進監獄,便逃到了洛杉磯,隨身帶著一把中國製造的步槍。這把槍的登記記錄上註明是在越南繳獲的戰利品。

「英雄」

奇怪的事情繼續發生。在羅馬被捕後,米尼切羅成了意大利民眾心目中的英雄。

關於他的事,坊間流傳的版本是這樣的:一臉稚氣的意大利小伙子不惜一切代價回到了母國,而不是法律眼中的那樣:持槍歹徒綁架了民航班機的乘客,劫持了飛機。

他很快在意大利法庭出庭,最後裁決不予引渡。如果將他引渡回美國,可能面臨死刑。

律師在法庭上把米尼切羅描述成一個受害者,一個可憐的意大利受害者,一場不合情理的外國戰爭的受害者。這個沒什麼文化的鄉村小伙子在飛機、戰爭和暴力面前茫然不知所措,糊裏糊塗之中做出的糊塗事,相信意大利的法官們會給予理解和寬恕。

意大利法庭只受理了他在意大利領空犯法的控罪,判監禁7年半。經過上訴,很快減刑。

米尼切羅1971年5月1日出獄。

天堂女王監獄離梵蒂岡不遠。身穿棕色西裝出獄時,米尼切羅迎面遇到一堵人牆,都是舉著相機的身影記者。在眾目睽睽之下,他臉上露出微笑,有點緊張,有點自鳴得意。

記者問:「你對自己做的事有歉意嗎?」

滿臉笑容的米尼切羅答:「我為什麼要感到抱歉?」

重獲自由之後,米尼切羅的生活基本上沒有什麼起色,乏善可陳。

盤算著可以當裸體模特,但還沒開始就夭折了。曾經有電影製作人答應把他包裝成意大利西部片明星,後來也沒有了下文。

多年來,一直有個說法,說好萊塢越戰片裏的蘭博這個角色,原型就是米尼切羅,因為兩者有很多共同之處。但好萊塢很快出面否認了這種傳言。

米尼切羅出獄後一直在羅馬一家酒吧當酒保,後來娶了酒吧老闆的女兒辛西婭,生了兒子。兩口子開開過一家比薩餅店,名字就叫「劫機」。

1980年大地震

1980年11月23日,意大利南部發生6.9級強烈地震,震中在那不勒斯以東20英里。這次地震跟夷平了米尼切羅老家村莊的那次相隔18年。

1980年那次地震是意大利70年來最嚴重的一次。伊平尼亞地區慘不忍睹,近5千人喪生,2萬戶家庭的住宅被毀。

地震發生後不久,大批救災人員陸續抵達那不勒斯以東的地區,向災民發放救濟物資。拉法埃爾·米尼切羅也在救援隊伍中。

他當時已經31歲,住在羅馬,但被一個念頭強烈驅使,兩周內三次驅車前往300英里外的災區送救災物資。

《人物》雜誌(People)1980年12月號一篇報道中,他對記者說:「伊平尼亞的地震我太清楚了。我出生在那裏,我所有的麻煩也都從那裏開始。」

米尼切羅一直保持著在美國海軍陸戰隊期間形成的對當局的不信任感:「我不信任任何機構,所以要親手提供援助。對那些言而無信的人我太清楚了。」

在伊平尼亞白雪皚皚的廢墟中,人們認出了米尼切羅。那時他的面孔在全世界都家喻戶曉。

跟1969年相比,1980年的米尼切羅想法有所改變。他說:「我跟以前大不相同了。現在我非常抱歉當年對飛機上那些人做的事。」

然而,他的個人救贖並沒有在這次地震救災中完成。而且,要不是命運的神奇之手干預,他的故事很可能有一個完全不同的結局。

1985年2月,妻子辛西婭懷了第二個孩子。住院待產時,她和腹中胎兒因醫療事故喪生。米尼切羅感到又一次被欺騙,悲憤交加,決意報復。

他計劃在羅馬城外舉行的一次重要醫療大會上發動襲擊,引起世人關注導致自己妻兒喪命的醫務瀆職問題。他通過熟人弄到槍支彈藥,凖備在大會期間發起報復襲擊。

就在他謀劃籌措暴力襲擊過程中,米尼切羅和一位年輕的同事成了朋友。這位同事叫托尼。托尼感覺到了米尼切羅的哀傷和悲憤,開始給他讀《聖經》。米尼切羅聽著聽著,情緒和精神逐漸改變,最後決定信奉上帝。

他取消了槍擊報復計劃。

1999年,米尼切羅決定回美國。

那年早些時候,他已經了解清楚,美國沒有針對他的有效控罪。但是,當年他逃避軍事法庭,還是需要承擔後果。海軍陸戰隊給他「不榮譽退伍」處分。

越戰時跟他在同一個野戰排的老兵們為他爭取把「不榮譽」三個字去掉,就是普通退伍,但到目前為止還沒有成功。

戰友兼好友特納對BBC說:「拉法埃爾是個出色的海軍陸戰隊成員。衝在最前面的永遠是他。不管什麼任務他都會自願報名參加。他救過戰友的命。他為這個國家做的貢獻,他在越南所做的......不可以就這樣把人撂下的。」

昔日的戰友們幫他爭取恢復名譽的同時,米尼切羅還請他們幫另一個忙:找到當年在TWA85航班上的乘客和機組成員。

他要向他們道歉。

2009年8月8日

米尼切羅重返美國10年後,2009年夏天,夏琳·德莫尼科已經退休8年了。她在TWA當了35年空姐。這家航空公司於2001年1月宣告破產,被美利堅航空公司(American Airline)接管。

有一天,德莫尼科突然收到一則邀請。她願意曾經用槍頂著她後背的那個男人見面嗎?

這個邀請來自特納和米尼切羅的其他幾個戰友。

特納承認,剛開始覺得這個主意很瘋狂,但再仔細想想,為什麼不試一試呢?

德莫尼科收到邀請,最初的反應是震驚。那次劫機事件重塑了她的人生。她為什麼要跟那個拿槍頂著她後背的人再見面?定下神來再想想,就改主意了。她是基督教信徒。

「我挺吃驚的。感覺很奇怪。那件事實在非常恐怖,令人崩潰,真的嚇到我了。

「然後,我又想,神教導我們要寬恕。不過,我不知道該怎麼面對他。」

2009年8月,米尼切羅和戰友們在密蘇里州布蘭森市重逢聚會,住在150英里以外的德莫尼科趕來參加了他們的聚會。

她在會場還見到了那次航班的副機長威廉姆斯。他是唯一一個接受米尼切羅邀請的機組成員。機長庫克拒絶跟他再見面。

這讓米尼切羅很傷心。他心裏一直認為自己跟庫克機長在頭等艙交談時已經成了朋友。

克萊里昂酒店一間會議室裏,威廉姆斯和德莫尼科跟海軍陸戰隊昔日野戰排的幾位戰友坐在一張圓桌周圍。米尼切羅沒有到場。

他給他們寫了封信,信裏表達了對這次見面的預期。這些戰友對米尼切羅的支持消除了德莫尼科原來的猶豫不決,相信這是個值得別人為他出力的人。

=

=▲拉法埃爾·米尼切羅(左一)和越戰時的戰友聚會。右一是奧提斯·特納(圖/Otis Turner)

過了一會兒,米尼切羅從外面走進屋來,在桌邊坐下。氣氛緊張。

隨著幾輪問答,在場的人開始放鬆。米尼切羅開始講述後來自己的經歷。在座的人逐漸熱絡起來。

威廉姆斯覺得米尼切羅變成了另一個人,身材不那麼魁梧了,說話也柔和了。他回顧劫機前後的經歷時,看來心裏沉甸甸滿是負罪感。他的悔恨看來是真誠的。

德莫尼科說:「從某種意義上說,我看到了另一種觀點。我可能替他感到惋惜。我想他是個很彬彬有禮的人。不過,話說回來,他那時也一直彬彬有禮的。」

眾人離開前,米尼切羅送給每人一本《新約全書》。

他在書的內頁寫著:

感謝你們的時間,非常感謝。

我的行為置你們於危險境地,你們的寬恕令我感激。

請收下這本書,它改變了我的人生。

願上帝多多賜福於你。拉法埃爾·米尼切羅。

他還抄了一句《新約》路加福音23:24 - 「天父啊,赦免他們;因為他們所做的,他們不曉得。」

拉法埃爾·米尼切羅 在華盛頓州和意大利之間飛來飛去,駕駛的是一架自己組裝的飛機,還在視頻交流網站YouTube開了個頻道,分享手風琴樂曲。

他的昔日戰友還在為恢復他的名譽奔走,希望軍方把不榮譽退伍改稱榮譽退伍。2019年8月,他們給特朗普總統寫了幾封信,請求總統出手相助。

如果不改變退伍類別,米尼切羅就不能享受老兵治療PTSD的福利,也拿不到任何老兵福利。他拒絶就BBC這篇報道接受採訪,因為他之前已經簽了根據他的生平拍攝電影的意向合同。

TWA機長唐納德·庫克已經去世。他的悼詞中說,庫克機長跟癌症長期搏鬥,2012年9月30日最後一次飛上藍天。

TWA85 航班空姐夏琳·德莫尼科·尼爾森2001年1月1日從TWA退休,目前住在密蘇里。她在TWA工作了35年。

空姐翠西·科曼給還在監獄服刑的米尼切羅寫過一封信。據信她在劫機事件發生後過了兩年就離開了TWA,目前仍不知她的音訊。

副機長溫澤爾·威廉姆斯已經退休,現住在得克薩斯的沃斯堡。

Harpers Bizarre 樂隊1970年代中期解散。迪克·斯科佩頓現在在加州聖克魯茲一家地方電台主持一檔節目。

1972年12月,又一起劫機事件發生,劫機者威脅要駕駛飛機撞向核設施。當時的尼克松政府決定,所有機場加強安檢措施,包括對所有乘客進行電子掃描。

尼克松政府解釋說,這得怪罪於「新一茬劫機者......其殘忍冷酷無與倫比」。

.